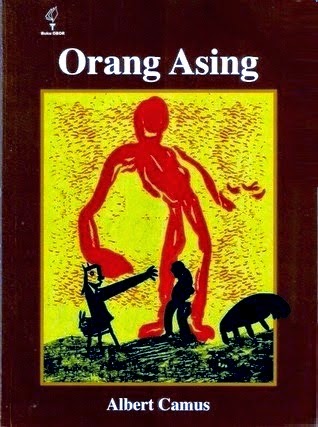

Keterasingan Camus

|

| Sumber Gambar |

Albert Camus hidup ketika eksistensi

manusia ditentukan eksistensi manusia yang lain. Kecamuk perang dalam proses

pertumbuhannya serta bentuk penegakan kuasa manusia melalui aturan. Ia juga salah

satu rujukan ketika kita hendak melacak filsafat eksistensialisme, selain

Sartre tentunya. Keduanya memang sahabat. Sartre, misalnya, menulis esai

mendalam mengenang kematian karibnya itu yang harus mangkat karena sebab suatu

sebab. Bukan karena usia sebagaimana lazimnya manusia tahu kalau malaikat

pencabut nyawa telah datang. Camus tewas dalam sebuah kecelakaan mobil di

Villeblevin 5 Januari 1960 di usianya ke 46 tahun.

Di 54 tahun kematiannya, saya baru

membaca novel pertamanya, Orang Asing, usianya baru 29 tahun kala

karyanya ini terbit di tahun 1942. Empat tahun lebih tua dari usia negeri ini

yang baru diproklamirkan di tahun 1945. Dan, saya baru lahir 42 tahun kemudian.

Tepat hari ini, 23 Juni 2014, saya memulai catatan pembacaan ini ketika tim nasional

Aljazair menekuk Korea Selatan 4-2 di penyisihan grup H piala dunia dini hari

tadi.

Camus dan Aljazair, adalah satu

manusia dan tanah kelahiran. 7 November 1913, ia lahir di Mondovi, sekarang

daerah itu bernama Deraan. Novelnya ini pun berlatar belakang kehidupan di

Aljazair, negeri yang pernah dijajah Prancis di mana Camus kemudian hidup

merdeka berpikir di negeri borjuis itu.

“Hari ini Ibu meninggal.

Atau, mungkin kemarin, aku tidak tahu. Aku menerima telegram dari panti Wreda:

“Ibu meninggal. Dimakamkan besok. Ikut berduka cita.” Kata-kata itu tidak

jelas. Mungkin Ibu meninggal kemarin. Begitulah

novel tipis ini dibuka.

Isi telegram itulah yang menjadi peta

perjalanan Meursault menumpangi bis menuju rumah jompo di Marenggo menjumpai

mayat ibunya yang di usia senjanya hidup bergaul sesama lansia.

Meursault, seorang lelaki belum

berkeluarga dan bekerja di sebuah perusahaan. Ia mengambil cuti dua hari

sebagai bentuk peluangan waktu. Sesampai di panti Wreda, ia tak langsung

mendesak pegawai di sana untuk segera menunjukkan tubuh ibunya. Entah apa yang

ada di benak Meursault. Nyatanya lagi, ia tidak menangis atas kehilangan itu.

Walau novel ini didasari sebuah latar

keluarga, Camus tidak menceritakan konflik dalam keluarga itu. Menyangkut ibu

Meursault, misalnya, kita hanya peroleh info sedikit mengenai keberadaannya di

panti jompo. Tokoh-tokoh yang hadir dalam novel ini pun diceritakan

sendiri-sendiri. Ada Marie, pacar Meursault yang juga tidak diketahui dari mana

asalnya serta latar keluarganya. Jangan lupakan Salamano, orang tua yang sibuk

dengan Anjing kudis piaraannya. Yang ada, kita membaca kisah masing-masing tokoh

itu dalam menjalani kehidupannya.

Setelah pemakaman ibunya, Meursault

adalah orang biasa yang tak memiliki musuh. Ia hanya berkutat dengan

kehidupannya sendiri. Tetapi, sebagai tetangga dalam satu apartemen dengan

Raymond Sintes, konflik eksternal meghampirinya juga. Meski begitu, ia masih

memberikan saran kepada Raymond agar tidak memulai kekerasan ketika dirinya dan

Raymond dan juga Masson kala berjumpa dengan rombongan orang Arab. Salah satu

di antaranya merupakan musuh Raymond.

Keakraban itu bermula ketika Meursault

menerima tawaran Raymond makan di kamarnya. Dari sanalah Meursault mengetehui

dari pengakuan Raymond sendiri. Ia telah berkelahi dengan seorang lelaki, yang

mana orang tersebut saudara perempuan yang dijadikan gendak (perempuan

peliharaaan tanpa status pernikahan) oleh Raymond.

Maksud Raymond mengajak Meursault,

ialah untuk meminta nasihat darinya atas masalah yang tengah dihadapinya,

Raymond sadar dengan apa yang selama ini dilakukan. Memelihara perempuan Arab

selaku gundik dan telah diketahui oleh keluarga si perempuan, sunggulah sumber

malapetaka bila tidak mampu mengelolanya.

Namun, Meursault tidak tahu apa-apa,

ia bingung harus memberikan pandangan apa atas masalah yang dihadapi

tetangganya itu. Ia terasing dengan semuanya.

Naas bagi Meursault, justru dari

tangannya seorang Arab musuh Raymond harus mati. Antara sadar dan tidak, pistol

milik Raymond memuntahkan peluru. “…Pelatuk

tertekan, aku menyentuh bagian tengah gagang pistol yang licin, dan saat

itulah, dalam suara yang sekaligus kering, semua itu dimulai…” Begitula

pengakuan Meursault.

Jadilah Meursault melakoni hidupnya di

dunia pengasingan, penjara. Benar-benar asing, sepertinya ia tak begitu

meyakini kalau dirinya telah menghentikan jalan hidup orang lain. Mendahului malaikat

pencabut nyawa. Itu bukan takdir, melainkan nasib tragis antara Meursault dan

orang Arab itu.

Camus, telah meneror pembacanya, saya

merasakannya. Cerita dibuka dengan kematian, puncak nasib yang dialami sang

tokoh utama menjadi sebab dari kematian seseorang. Lalu, tokoh itu pun harus

lekas mati atas kesepakatan dan pertimbangan aturan buatan manusia di dunia.

Meursault ditimpali hukuman mati. Bisakah itu diterima, membunuh karena tidak

sengaja, katakanlah demikian. Tetapi, hukum positif sudah cukup bila bukti

material sudah lengkap.

Anggaplah Meursault tengah berdiri di

tempat yang keliru di mana seharusnya ia tidak di sana. Bukan karena sial,

hanya hukum mati itu perlu penegasan atas tuntutan keadilan. Namun, bisakah hal

ini diterima. Ah! Meursault sendiri bingung. Tepatnya tidak memahami semua yang

telah terjadi. Ia terasing atas apa yang telah dilakukannya sendiri.

Camus tak hanya meneror kita, ia

tengah meghamparkan keterasingan itu sendiri. Umpanya, kita berada di posisi

Meursault, tetapi kita memiliki kesadaran bahwa semua itu bukan atas keinginan

sendiri. Apa yang terjadi hanyalah refleks dari naluri dasar untuk

mempertahankan diri. Perlu bantuan penjelasan lain memang, sayangya, pengakuan

kepala panti Wreda yang dipinta pengadilan untuk memberikan keterangan lain

mengenai siapa itu Meursault. Semakin meyakinkan pihak pengadil kalau si

terdakwa mengidap sesuatu. Ketidakwarasan, karena ia tidak menangisi kematian

ibunya. Suatu hal yang sungguh ganjil. Koruptor sekalipun mungkin akan meratap

bila sang ibunya wafat.

Bagi Meursault, pengadilan tidak

berhak mencapnya berdosa, hanya punya kuasa menetapkannya bersalah atas

peristiwa yang menghilangkan nyawa orang lain. Boleh jadi, sebab itulah ia

menolak kedatangan pendeta untuk menguatkannya menjalani proses hukuman mati.

Tepat pendapat orang lain, pembaca

sebelum saya. Bahwa Camus tak sekadar menulis novel, ia telah menulis traktat

filsafat yang kemudian kita kenal absurditas.

“Apa peduliku pada

kematian orang lain, cinta seorang ibu, apa peduliku pada Tuhan, hidup yang

dipilih orang, nasib yang digariskan, karena hanya sebuah nasib yang harus

memilih diriku sendiri dan bersamaku berjuta-juta orang, dan beberapa orang

yang mempunyai hak istimewa, yang seperti dia, menyebut dirinya, saudaraku.

Mengertikah dia? Betulkah dia mengerti? Semua orang mempunyai hak istimewa.

Yang ada hanya yang mempunyai hak istimewa. Mereka juga akan dihukum pada suatu

hari. Dia juga akan dihukum. Apa peduliku, bila karena dituduh membunuh ia

dihukum mati, karena tidak menangis pada waktu penguburan ibunya…”

Petikan di atas adalah teriakan

Meursault di hadapan pendeta yang coba menasihatinya. Teranglah, tokoh

Meursault tak lain merupakan suara Camus sendiri. Bagi saya, Camus menjelma

Meursault dalam meneriakkan protesnya atas diberlakukannya hukuman mati. Ini

bukan anjuran, teriakan itu hanyalah salah satu sumber diskusi dalam memahami

penerapan hukuman mati. Kita punya hak untuk tidak sepakat dengan Camus.

Meursault menerimanya, dan untuk

pertama kalinya, ia memikirkan ibunya. Ia meyakini saat- ibunya meregang nyawa,

kebebasan datang menjemputnya untuk menghidupkan semuanya kembali dari awal.

Meursault juga punya keinginan terakhir sebagaimana lazimnya kita ketahui pinta

terpidana mati. Ironis, protes, ataukah sebentuk ejekan. Silakan mengartikan: “…Supaya semua tereguk, supaya aku merasa

tidak terlalu kesepian, aku hanya mengharapkan agar banyak penonton datang pada

hari pelaksanaan hukuman matiku dan agar mereka menyambutku dengan meneriakkan

cercaan-cercaan.” Ucapnya.

***

Pangkep-Makassar, 23 Juni 2014

Komentar