Si Cantik dari Eka

Ada empat mahasiswa dan satu siswa dalam perjalanan itu,

Sukman, Adi, Mahfud, dan Tini. Semuanya kuliah di Universitas Muslim

Indonesia (UMI). Dan, sayalah siswa yang nekat meninggalkan sekolah selama

sebulan. Perjalanan ini memang kami rancang dan dipersiapkan secara matang.

Kira-kira sebulan bergerilya mencari dana dan saban malam berkumpul guna

mengevaluasi dan mendiskusikan agenda.

Tujuan pertama, tentu saja kota Yogyakarta, kami memang

membaca banyak buku yang diproduksi dari ibu kota Jawa Tengah itu yang kemudian

membuat kami mengenal Mansour Fakih dan Roem Topatimasang. Keduanya pendiri

Insist. Itu salah satu agendanya, mengunjungi kantor Insist dan berjumpa dengan

kedua tokoh tersebut.

Karena kami menginap di pendopo Insist selama dua malam,

kami pun leluasa mengamati kerja orang-orang yang ada di sana. Termasuk

nongkrong membaca di toko buku yang terdapat di bagian depan kantor Insist.

Pada umumnya, buku-buku yang kami jumpai di situ tidak terlalu banyak tetapi

tidak pernah kami lihat di Makassar.

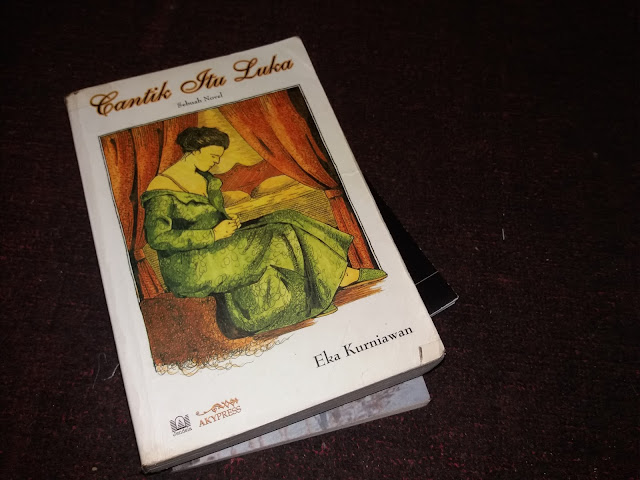

Di salah satu rak bersusun lima, misalnya, hanya diisi

sebuah buku. Sampulnya menggoda, seorang

perempuan sedikit menunduk seperti berusaha membuka kancing gaunnya. Atau bisa

pula dimaknai baru saja melepaskan gaunnya dan mengenakannya kembali. Saya lalu

meraih dan menatapnya dengan seksama. Oh, rupanya sebuah novel gubahan Eka Kurniawan, segerah buku itu saya simpan kembali.

Novel adalah sesuatu yang tak perlu dibaca, dan saya belum membaca riwayat sang

pembuatnya. Kesimpulanku ketika itu.

Saya hanya membaca buku teori perubahan

sosial sekelas Paulo Freire dan sejumlah buku ulasan Erich Fromm. Saya kapok membeli novel tebal, Bumi

Manusia Pram saja belum saya tuntaskan yang saya beli di tahun 2002. Meski

begitu, saya tertarik juga dengan sebuah news

letter bersampul merah maron. On/Off, nama media itu. Di dalamnya terdapat

ulasan Eka Kurniawan mengenai proses kreatifnya menuliskan novel.

Perjumpaan kembali yang tidak diduga.

Saya menemukan Si Cantik (Baca: Novel

Cantik Itu Luka) di toko buku samping stadion Andi

Mattalata, Makassar. Dejavu,

gambar sampulnya kembali menggoda. Dan, tak terasa saya telah membaca sebagian isinya. Niat awal

ingin membeli buku lain, tetapi kemudian novel gemuk itulah yang kubawa ke kasir untuk menukarnya dengan

sejumlah uang. Itulah awal mula saya kembali membaca novel setelah gagal menuntaskan Bumi

Manusia.

Pertanyaan awal yang mengganggu

usai novel ini saya tuntaskan: Begitu sakitkah sebuah keluarga di zaman kolonial, tepatnya ketika

rezim Jepang berkuasa

di negeri ini.

Dewi Ayu, tokoh utama dalam novel ini. Keturunan Belanda dan

memilih menjadi (atau dipaksa) melacur di rumah Mama Kalong. Tetapi, itu

boleh jadi sebentuk taktik,

protes, dan perlawanannya atas kondisi sosial yang ada. Hasilnya, Ia

dianugerahi empat orang anak perempuan

yang tak jelas dari lelaki mana yang menyimpan benih dalam rahimnya,

yang kemudian anak-anaknya itu melewati hari-hari yang tak kalah rumitnya.

Dewi Ayu benar, kecantikan itu muasal bencana. Cucunya,

Rengganis mengaku telah dihamili seekor anjing. Maman Gendeng, sang ayah,

kemudian mengamuk membunuh anjing-anjing di kota begitu buah hatinya dengan

Maya Dewi, anak ketiga Dewi Ayu, kabur bersama bayinya. Kejadian itu pula

membuat Ai, sepupunya, anak dari Shocando bersama Alamanda, putri pertama Dewi

Ayu, terkejut dan mati.

Adapun Krisan, anak dari Kamerad Kliwon dengan Adinda, putri

kedua Dewi Ayu. Dialah yang membunu sepupunya sendiri, Rengganis. Duka itu

masih ada, Maman Gandeng wafat dalam pencarian anaknya. Shocando lebih tragis

lagi, tewas tercabik karena dikeroyok kawanan anjing liar. Dan, Kamerad Kliwon

mati dalam sunyi, gantung diri.

Jadilah ketiga putri Dewi Ayu menjanda. Kemudian ia hamil

lagi dan melahirkan anak keempatnya. Semasa kehamilan, ia berdoa agar kelak

anaknya itu lahir dengan wajah buruk. Doanya terkabul, hidung jabang bayi itu

menghadap ke atas, hampir menyerupai hidung babi. Meski begitu, ia menamainya

Si Cantik.

Tetapi rupanya, derita belum berakhir. Setelah dewasa, Si

Cantik malah hamil sebelum menikah, dan itu dilakukan oleh sang pangerannya.

Tahukah Anda, siapa pangeran itu, tak lain anak kakaknya sendiri, Adinda. Ya,

Krisan yang melakukan perbuatan itu. Anak ini sendiri kemudian mati di tangan

seorang penggali kubur.

Saya bahagia telah membaca novel yang menurut kritikus,

memadukan gaya realis dan surealis dalam membangun cerita. Eka memang

memulainya dengan menceritakan kebangkitan Dewi Ayu dari dalam kuburnya setelah

25 tahun. Mungkin agak mirip dengan awal mula Metamorfosis, novel Frans Kafka.

Eka memang mengakui kehebatannya, ia sendiri menulis di laman blognya. “Gregor Samsa

terbangun dari satu mimpi buruk dan menemukan dirinya menjadi seekor kecoa

besar.” Adakah yang

lebih sempurna dari pembukaan cerita semacam itu? Tulis Eka.

Di sisi lain kita menemukan semangat Gabriel Garcia

Marquez dengan menciptakan kota Halimunda dan latar zaman kolonial yang mungkin

dipinjam dari Pramoedya Ananta Toer. Candu ketiga sastrawan itu tentulah tak

bisa dilepaskan oleh pengarang sesudahnya. Termasuk Eka, kita, dan Anda semua

yang tergugah oleh sebuah novel.

Ketika novel ini kemudian diterbitkan ulang Gramedia di

tahun 2004, saya sedikit kecewa dikarenakan sampulnya berubah. Ada kemiripan

dengan cover novel Paulo Coelho, Veronika

Memutuskan Mati. Kemudian berubah lagi setelah dicetak ulang di tahun 2012,

covernya malah mengaburkan konteks. Melihat sampulnya, asosiasi orang akan

menduga kalau cerita dibangun di sebuah kota metropolitan. Tetapi, itu urusan

penerbit dengan kalkulasi penjualannya. Dan, saya menolak membeli novel ini

sebagai hadiah kepada seorang kawan, hanya karena perubahan cover saja. Saya

senang dengan cover pertamanya, terbitan Jendela kerja sama Akademi Kebudayaan

Yogyakarta tahun 2002.

***

Pangkep-Makassar,

12 Desember 2013

Komentar